CARTON Julien

DEPRUGNEY Nicolas

1°SA

Lycée Henri Poincaré, Nancy

TPE 1°S

Les

Phéromones de la

Fourmi

Bienvenue

sur le site de nos TPE !

Il

vous présentera l'essentiel des phéromones de la fourmi,

à travers la problématique suivante :

Comment les fourmis communiquent-elles entre elles ?

A

tout moment, durant votre consultation du site, vous pourrez

accéder aux différentes parties de l'exposé par ce

menu :

[Introduction] - [I. Mise en évidence] - [II. Le rôle des phéromones] - [III. Comment les fourmis les produisent et les interprètent] - [Conclusion] - [Bibliographie]

Bonne

visite !

Site réalisé avec Mozilla Composer 1.1

Introduction :

Les

fourmis sont célèbres pour leur "intelligence de groupe":

en effet,

une fourmi à elle seule ne fait pas preuve d'un raisonnement

particulièrement

remarquable.

Les

fourmis n'existent que par leur appartenance à la

fourmilière, un peu à l'image

des cellules, qui ne sont pas dissociables de l'organisme auquel elles

appartiennent.

C'est

ce qui fait leur force ; une fourmi ne craint pas la mort et pense

d'abord au

groupe. (cf.

pp.192-193 du Livre

Secret des Fourmis, Encyclopédie du Savoir Relatif et Absolu,

article "Peur Fourmi" :

"[…] Au

mieux, elle sera inquiète pour la

survie de sa cité et l’ensemble de sa communauté. Jamais

il ne

lui viendra à l’idée « pourvu que je ne meure

pas » […] ".)

D'autre

part, à première vue, une fourmilière, "ça

grouille"... mais c'est un

lieu très hiérarchisé :

société en castes (reine, reproducteurs,

soldats, ouvrières) où chacun tient un rôle

très précis.

"Dans les grandes

cités

fourmis modernes, la répartition des tâches,

répétée sur des millions d'années,

a généré des mutations génétiques.

Ainsi certaines fourmis naissent avec

d'énormes mandibules-cisailles pour être soldats, d'autres

possèdent des

mandibules broyantes pour produire de la farine de

céréales, d'autres sont équipées

de glandes salivaires surdéveloppées pour mouiller et

désinfecter les jeunes

larves." (Les Fourmis, Bernard WERBER.)

Si

la fourmilière est très organisée, et si les

fourmis d'une même cité sont très

unies, on peut supposer qu'il existe un moyen de communication entre

elles,

d'où la problématique du TPE :

Qu'est-ce qui permet aux fourmis de

communiquer entre elles

?

I.

Mise en évidence

du

« langage » des fourmis.

Les

fourmis utilisent des pistes pour relier leurs territoires

(les lieux connus) à la fourmilière.

En forêt il en existe beaucoup, et chaque

colonie même peu importante en a au moins une.

Si on

passe son doigt mouillé sur une de ces pistes, elles

ne savent plus retourner seules à la fourmilière.

Elles ne contourneront pas la

barrière et seront complètement

désorientées ; il leur faudra un certain

moment pour reprendre leur activité.

En

fait, les gouttes d'eau pourraient constituer une

barrière pour les odeurs ; en effet une brindille ne les

gêne pas. On peut donc

supposer que les fourmis utilisent les odeurs pour trouver leur chemin.

La

piste serait alors une piste d’odeurs…

Nous venons de

montrer que les fourmis utilisent les

odeurs pour communiquer.

Ces odeurs

sont appelées phéromones. La

civilisation myrmycéenne a mis au point un système de

communication basé sur

les odeurs.

II.

Quelles sont leurs fonctions dans la société des

fourmis ?

Les

phéromones ont de multiples applications dans la colonie.

Nous allons ici

présenter les plus fréquentes d’entre elles et, à

partir de leurs formules

chimiques, tirer des conclusions sur ces molécules.

(Les formules chimiques

des

exemples qui suivent proviennent du site http://www.pherobase.com)

A.

Les

phéromones de piste :

Une

ouvrière en quête de nourriture suit les odeurs des

phéromones-aller ("je

pars"), et une ouvrière qui veut retourner à la

fourmilière utilise des

phéromones-retour ("je reviens").

(voir Expérience du I :

Mise en évidence du

« langage » des fourmis )

Chez les fourmis

coupeuses (Atta Hexana) :

La

formule chimique de ces phéromones de piste est C7H9O2N.

La

formule chimique de ces phéromones de piste est C7H9O2N.

...où les boules blanches

représentent les atomes d'hydrogène, les bleu clair, de

carbone, et les rouges,

l'oxygène. La boule bleu foncé est un atome d'azote.

C’est donc une ester.

C’est donc une ester.

De

plus, il est possible de les synthétiser à partir d’un

alcool et d’un acide, ce qui est compatible avec les conditions du

vivant : pas besoin de températures ou de pressions

élevées, etc.

Chez

la fourmi rouge (Myrmica rubra) :

La

formule chimique de ces phéromones de piste est C8H12N2.

La

formule chimique de ces phéromones de piste est C8H12N2.

B. Les

phéromones d’alerte :

En cas de

danger, les fourmis peuvent

secréter des phéromones d’alerte qui ont pour but

d’avertir les autres fourmis.

Les individus alertés produiront à leur tour ces

mêmes phéromones ; la

colonie entière est ainsi prévenue en très peu de

temps, et peut se défendre

contre l’ennemi.

Chez les fourmis coupeuses :

Chez les fourmis

coupeuses à nouveau, les phéromones d’alerte sont des

molécules de formule chimique C8H16O.

![]()

Dans cette

molécule, on peut

reconnaître la fonction carbonyle (ci-contre)

c’est donc un cétone.

Les

cétones, à l’instar des esters, ont la

propriété de dégager des parfums, et

sont donc adaptés à la communication par les odeurs.

C. Les

phéromones passeport :

Les

phéromones passeport permettent aux fourmis de se

reconnaître. Chaque fourmi a

son odeur, qui permet aux autres individus de la reconnaître

très

rapidement : son espèce, sa cité mère, sa

reine, son statut dans la cité

(ouvrière, soldate, sexuée…), etc.

Malheureusement,

sur le site http://www.pherobase.com

nous n’avons pas trouvé de formules chimiques pour ce type de

phéromone chez

les fourmis.

D. Les

phéromones sexuelles :

Les

phéromones sexuelles, sans qui la reproduction chez les fourmis

serait très difficile, permettent la rencontre entre mâles

et femelles, et la

reconnaissance du sexe d’un individu.

Les

phéromones sexuelles, sans qui la reproduction chez les fourmis

serait très difficile, permettent la rencontre entre mâles

et femelles, et la

reconnaissance du sexe d’un individu.

Chez les

fourmis

rouges (Myrmica rubra), la formule de ces phéromones

sexuelles est C6H12O.

A

nouveau, on

retrouve la fonction carbonyle (double liaison entre un oxygène

et un

carbone) : c’est aussi un cétone, qui est

particulièrement adapté à la

communication par les odeurs, et tout particulièrement les

phéromones sexuelles

qui servent à attirer les membres du sexe opposé,

étant donné qu’elles se repèrent

de loin car elles ont un fort pouvoir odorant.

Il

existe bien sûr d’autres types de phéromones (les

allomones, qui seraient

chargées d’éloigner des indésirables ; les

phéromones de recrutement, qui

rassemblent les fourmis d’une cité ; etc.)

Mais

leur grande diversité ne nous permet pas de toutes les

étudier. De plus, chez

certaines espèces, les phéromones sexuelles des femelles

jouent aussi le rôle

d’allomones,…

Nous

allons cependant tirer des conclusions à partir des informations

réunies sur

les exemples de phéromones d’alerte et de piste.

Bilan :

A

partir des formules chimiques des trois exemples étudiés

précédemment, il

apparaît que les phéromones sont des molécules

organiques – car elles

sont constituées des éléments C, H, O, N – qui

sont adaptées à la communication

par les odeurs. Les esters et cétones vus en A et B

dégagent en effet des

odeurs puissantes, qui peuvent être repérées de

loin. Enfin, les molécules

concernées sont compatibles avec les conditions du vivant :

pas besoin de

températures élevées, etc. pour synthétiser

les phéromones.

[Introduction] - [I. Mise en évidence] - [II. Le rôle des phéromones] - [III. Comment les fourmis les produisent et les interprètent] - [Conclusion] - [Bibliographie]

Nous

allons maintenant voir comment la fourmi synthétise et

interprète ces

messages-odeurs.

III.

Comment sont-elles produites et interprétées ?

A.

L’anatomie

de la fourmi :

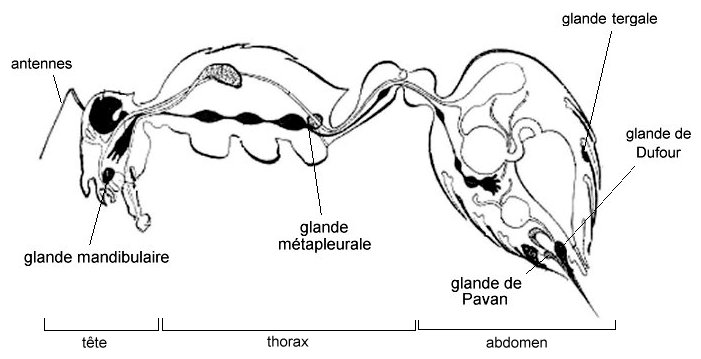

On peut

distinguer chez la fourmi (et chez

tous les insectes) trois parties ; dans l’ordre, la tête, le thorax

et l’abdomen. Les pattes (et éventuellement les

ailes) se situent au

niveau du thorax, les antennes se situent sur la tête.

En

fait, la fourmi dispose de nombreuses glandes qui sont réparties

sur son corps.

(voir schéma ci-dessous)

Fourmi

ouvrière :

Fourmi

ouvrière :

B.

Emission

des phéromones :

Les

phéromones sont produites par les glandes des fourmis. La glande

d’émission

dépend du message transmis. Globalement : (ce n’est pas valable

pour toutes les espèces)

Les

glandes de Dufour et de Pavan servent

principalement à émettre

les phéromones de piste et de recrutement.

Les

glandes mandibulaires produisent les

phéromones d’alarme.

Les

glandes métapleurales sont

impliquées dans la production des phéromones passeport.

Enfin,

les glandes tergales libèrent les

phéromones

sexuelles.

C.

Réception

des phéromones :

A

l’heure actuelle, on pense également que les antennes

jouent un rôle important dans cette communication puisque

c’est grâce à elles que les fourmis

interprèteraient les messages : on parle de

sens olfactif stéréochimique

(c’est-à-dire apte à reconnaître la forme de la

molécule dans l’espace)

permettant l'orientation lointaine en retrouvant la piste d’odeurs.

Avec ce

sens stéréochimique, la fourmi peut

bien sûr reconnaître deux molécules isotopes de

constitution. Mais elle peut

surtout différencier deux molécules possédant le

même enchaînement d’atomes

mais où les atomes n’auraient pas les mêmes angles entre

eux…

Ces

différences –

même minimes – peuvent entraîner des changements dans les

propriétés des

molécules (exemple : la vanilline, qui sent la vanille, a

un tel isotope

qui, lui, ne dégage aucune odeur).

Avec

cette variable

supplémentaire dans une molécule, on peut accumuler de

très nombreuses

combinaisons (que la fourmi sait reconnaître).

On peut donc facilement imaginer la

complexité du langage des fourmis… les formules chimiques des

phéromones

varient d’ailleurs suivant les espèces et même la

fourmilière !

On a bien

vu en II que pour une même

phéromone, deux espèces n’utilisaient pas la même

molécule (la fourmi rouge et

la fourmi coupeuse n’ont pas la même phéromone de piste).

Conclusion :

Les fourmis

(ainsi que d’autres insectes : termites, guêpes, abeilles…)

ont mis au

point un système de communication très complexe, qui

fonctionne avec des "mots"

et des "phrases"

odeurs. Constitués de molécules

organiques qui sont très odorantes même en petite

quantité (esters,

cétones…), ces messages ont des fonctions très diverses

dans la société des

fourmis : ils peuvent aussi bien donner l’alerte que signaler un

chemin.

La fourmi les produit dans des glandes spécifiques

à chaque message, et

les interprète par un sens olfactif stéréochimique

très développé.

La recherche

concernant les phéromones a un enjeu important. Elle permettrait

en effet de développer

un insecticide naturel en utilisant des phéromones de

synthèse (même si

beaucoup d’insectes sont indispensables au fonctionnement de

l’écosystème). Par

exemple, il serait envisageable d’utiliser des phéromones de

piste pour

éloigner les envahisseurs ou des phéromones sexuelles

pour séparer les mâles

des femelles et empêcher la reproduction.

Cette forme de

lutte biologique a un avantage non négligeable : comme

les insectes

sont très sensibles aux phéromones, une faible

quantité de produit suffit pour

un résultat concluant, tout en n’étant nuisible ni

à l’Homme ni à

l’environnement.

Bibliographie :

Bernard

Werber

Les Fourmis,

1991

Le Jour des Fourmis,

1992

Le Livre Secret des

Fourmis, (Encyclopédie de

Savoir Relatif et Absolu), 1993

Bert

Hölldobler et Edward O. Wilson

Voyage chez les Fourmis,

une exploration scientifique, 1994

(Seuil / coll. Science

ouverte)

Sites

Internet :

Nous

avons utilisé les moteurs de recherche :

Google surtout (http://www.google.fr)

Altavista

pour

les images (http://www.altavista.fr)

Les

formules chimiques des phéromones présentées

proviennent principalement de http://www.pherobase.com.

Les

informations concernant la chimie organique (fonctions dans la chimie

organique : esters, cétones, amines… et leurs

propriétés) ont été trouvées

sur http://chimie.organique.free.fr.

Enfin, nous avons trouvé les informations sur les glandes sur le site

http://aramel.free.fr/ INSECTES14ter-5.shtml

[Introduction] - [I. Mise en évidence] - [II. Le rôle des phéromones] - [III. Comment les fourmis les produisent et les interprètent] - [Conclusion]

Plan :

I. Mise en évidence

A. Expérience, observations

B. Interprétation

II. Les phéromones : quelles sont leurs fonctions ?

A. Les phéromones de piste

B. Les phéromones d'alerte

C. Les phéromones

passeport

D. Les phéromones

sexuelles

III. Les phéromones : comment sont-elles produites

et interprétées ?

A. L'anatomie de la fourmi

B. L'émission des

phéromones

C. La réception des

phéromones